「RESIDENCE / home」カテゴリーアーカイブ

RESIDENCE / home エアリーで活動するアーティストの報告ページ

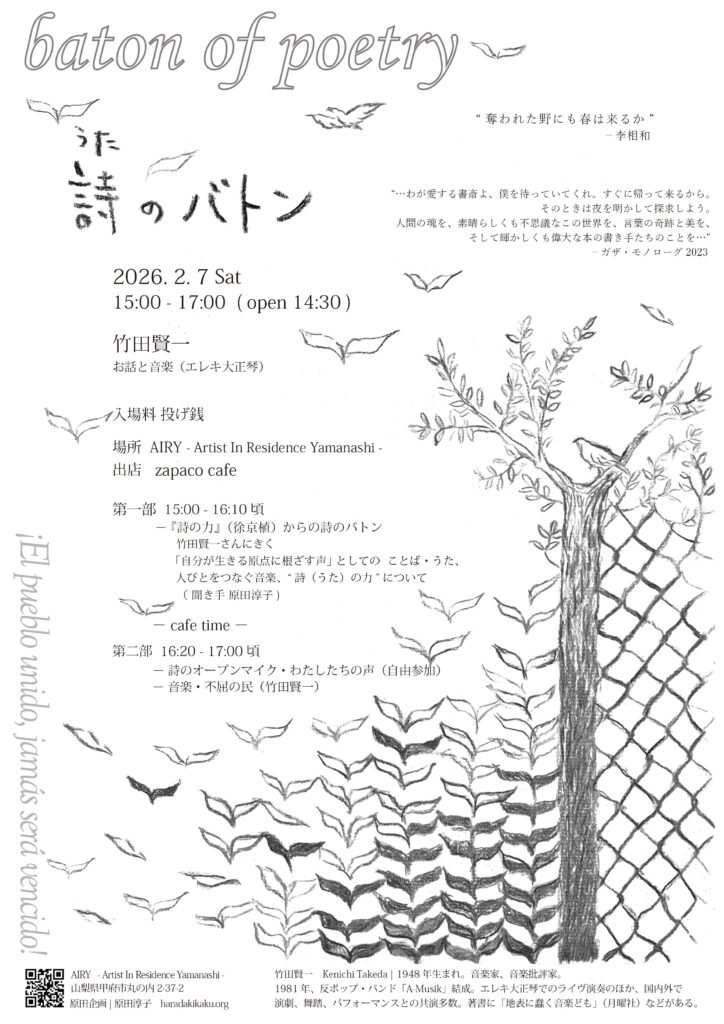

詩のバトン/baton of poetry

【原田企画】エアリー立春企画

「詩の力」(徐京植)からの詩のバトン

竹田賢一さんにきく「自分が生きる原点に根ざす声」としての ことば・うた、人びとをつなぐ音楽、”詩(うた)の力”について(聞き手 原田淳子)

2026年2月7日(土)

15:00-17:00 14:30オープン

Artist In Residence Yamanashi [AIRY] 二階ギャラリー

入場料 投げ銭

予約不要

/

by 原田企画

/

竹田賢一/TAKEDA Kenichi

お話と音楽(エレキ大正琴)

1948年生まれ 音楽家 音楽批評家

1981年 反ポップバンド「A-Musik」結成

エレキ大正琴でのライブ演奏のほか、国内外で演劇・舞踏・パフォーマンスとの共演多数。著書に「地表に蠢く音楽ども」(月曜舎)などがある。

/

ジャイヴォロノク(ウクライナに伝わる鳥の形のパン)

ベジ・キッシュ

革命パン

zapaco cafe/サパコ・カフェ

ビーガンフードのケイタリングサービス

ジャイヴォロノク(ウクライナに伝わる鳥の形のパン)、ベジ・キッシュ、革命パン

飲み物

豆乳チャイ、カカオ・ティー(カカオ高騰のためこれまで廃棄していたカカオ豆がお茶として出回っているもの)など

「エアリー読書カフェ」この一年

2025年3月から試行的に月一回ペースで始めた「エアリー読書カフェ」@AIRY

w/ヒトトナリ・コーヒー 1ドリンク・オーダー

12月28日(日)開催で一年を締めくくりました。コーヒーと読書とおしゃべりを中心に据えてゆったりした時間を過ごします。本との出会い、人との出会いを目標に月一回ペースで運営してきました。そして最終月は事前に「今年の一冊」持参を掲げて、相互に本の紹介と感想を発表して会話に繋げる試みです。

通常月はこちらで用意した本の読書でしたが、12月は締めくくり月なので参加者に持参をお願いしたところ、一冊に収まらない今年の豊かな読書体験が披露されました。ありがとうございました。来年も静かに続けて行きたいと考えています。SNSでのお知らせ中心です。ピンときた方はお気軽にお越しください。

「今年の一冊」に収まりきらず複数冊が集まり、熱い締めくくり回となりました。

Sさん 「生きるぼくら」原田マハ

Tさん 「しずく」「漁港の肉子ちゃん」西加奈子、「舞」「火花」又吉直樹 「ビタミンF」重松清

Kさん 「すべての、白いものたちの」ハン・ガン、「族長の秋」ガブリエル・ガルシア・マルケス

Kさん 「蜂蜜と遠雷」奥田睦、「羊と鋼の森」宮下奈都

Kさん 「失踪の謎」ジム・トンプソン、「熱い絹」松本清張

Gさん 「海からの贈り物」アン・モロウ・リンドバーグ、「クレメンテ」レイナー・クローン、ジョージア・マーシュ、「哲学マップ」貫成人/ぬきしげと

Iさん 「おくにわ」坂本泉

台湾大葉大学造形芸術学系学生三名受け入れ2025

『ふれてみる展覧会 2025』

10月24日(金)-26日(日)開催 @山梨県立図書館

台湾大葉大学および山梨県、北海道の教育機関などが主催する手で触り鑑賞する彫刻や絵本などの展覧会に参加します。

作家: ホァン・ユィーシュエン 黃 鈺軒

作品名:「海のささやき、糸の呼吸 」(海的呢喃、線的呼吸)

素材:ヒノキ(黃檜)イスノキ (烏心石)

/

作家:ツァイ・ペイファ 蔡 沛樺

作品名:「掌の中の同じ風景」(掌心同一片風景)

素材:台湾クスノキ(台灣樟木)

/

作家:リョウ・アギ 梁 雅琪

作品名:「落ち着きのない気持ち」 (無處安放的情緒)

素材:クスノキ(樟木)マホガニー(桃花心木)銀箔(銀箔)

=========================================

滞在成果発表展

タイトル『私たちを包む山梨』

作家:ツァイ・ペイファ 蔡 沛樺

ホァン・ユィーシュエン 黃 鈺軒

リョウ・アギ 梁 雅琪

会期:2025.11.14(金)15(土)11:00-17:00

15(土)カフェ出店あり ヒトトナリ・コーヒー *1ドリンクオーダー

会場:400-0031 山梨県甲府市丸の内2-37-2 AIRY 2F Gallery

《裹著我們的山梨》

私たちを包(つつ)む山梨(やまなし)

(中文)

「裹著我們的山梨」是一段被風與光包圍的經驗。

在這裡,時間似乎流得更慢,空氣中混合著木的香氣與霧的柔軟。

我們以創作的方式與這片土地對話,

被它的氣候、語言與節奏輕輕包裹。

作品不只是記錄,更是一種呼吸——與山梨共振的痕跡。

(日文)

「私(わたし)たちを包(つつ)む山梨(やまなし)」は、風(かぜ)と光(ひかり)に包(つつ)まれるような体験(たいけん)です。ここでは、時(とき)がゆっくりと流(なが)れ、空気(くうき)には木(き)の香(かお)りと霧(きり)のやわらかさが混(ま)じっています。私(わたし)たちは創作(そうさく)を通(とお)してこの土地(とち)と対話(たいわ)し、その気候(きこう)や言葉(ことば)、リズムにそっと包(つつ)まれています。作品(さくひん)は記録(きろく)だけではなく、呼吸(こきゅう)のような存在(そんざい)――山梨(やまなし)と共鳴(きょうめい)する痕跡(こんせき)です。

/

作者 : ツァイ・ペイファ 蔡沛樺

作品名 : 六時(ろくじ)

素材 : 木板、奉書紙、水性版画絵具

滞在初期、地元の画材店を訪れた際、台湾ではあまり見かけない版画用の道具──「刷毛(はけ)」を見つけました。 調べてみると、それは日本の木版画(水性木版)でよく使われる道具であり、柔らかく透明感のある色を刷り出すことができます。その特徴に惹かれ、また山梨大学で廃棄されていた木板を入手したこともきっかけとなり、この滞在期間中に木版水彩多色刷りを独学し、作品を制作することを決めました。

制作の過程では、何度も試行錯誤を繰り返し、資料を調べ、道具や材料を買い足しながら、紙や木板、絵具の湿度を調整しました。これらの実験は、素材との関係を探る行為であると同時に、自分自身との向き合い方を学ぶ時間でもありました。この経験は、以前台湾で制作した作品《発呆(ファーダイ)》を思い出させます。 その作品では、急速に変化する社会の中で無力さを感じたとき、「発呆(ぼんやりする)」という行為を通して現実のリズムから一時的に離れることをテーマにしていました。 今回の滞在制作では、「逃避」と「生活」は対立するものではなく、むしろその間を行き来する流動的な状態であると感じるようになりました。 その往復の中に、より深い感覚と呼吸のような存在を見出しました。

作品解説 : 「甲府での一日の暮らし」を基盤に、

日出・朝・正午・夕方・黄昏・深夜

という六つの時間帯を設定し、それぞれの光や空気感を色彩と構図に置き換えています。

木版画を制作する際、通常は版木の図像を反転させて彫ることで、刷り上がりのイメージが正しい方向に現れます。 しかし本作では、あえて反転させずに構図をそのまま彫りました。 そのため、刷り上がった画面は当初の設計とは逆の方向に現れます。反転された画面や、完全に刷られていない色面、わずかにずれた痕跡は、 むしろ「制御できない現実」や「予測不可能な日常」の感触に近く、 計画通りではないその揺らぎこそが、より真実に近い存在であると感じています。

/

作者 : リョウ・アギ 梁 雅琪

作品名 : 山々と孤島の間

素材 : 木材、紙、墨

山梨に対する気持ちを表す詩を書き、「孤島」を自分のメタファーとして、日本の山梨滞在の一ヶ月間、山々に囲まれた環境の中で感じた静けさと沈殿を描いています。山に囲まれた小さな島のように、ゆったりした時間の中で観察し、呼吸し、ゆっくり沈殿する。 詩に描かれている「カラス」、「光」、「雲」、「山」は、この滞在生活の日常的な場面です。孤立した存在ではなく、静寂の中で世界とつながっている「孤島」は私の自己位置の比喩となった。「山の群れ」はここで出会う人々にたとえられる。しかし、この短い滞在は、私に再び「継続」と「滞在」の関系を理解するようになりました–たとえ離れても、この山の息吹と光の記憶は、未来の日々の中で続いて、すくすくと伸びていきます。

詩文「 カラスが歌っている」

もし私が山の中にいるなら

孤島

山梨で

はるか遠くの山々が

周りを囲み、守り、互いを眺めている。

雲は山と山の間を泳ぎ、

時たま姿を現し,

時々姿を消す。

光が魔法を撒き散らして

こずえの先で

バルコニーで

歩道を歩いていると

日常の隅々に。

暖かい光、

朝にそっと目を覚ますと

燃えるような光、

寒い天気が暖かさを与えた。

時には雲がいたずらに光を隠して

ただ、濁った灰だけが残った。

あ—あ—

カラスが歌を歌うと、

カラスが口げんかをしている。

甲府の空にいます

ハスキーな楽章を合奏する。

純朴な甲府、

友好的な人々は

ここに心が沈着して

静けさの美しさに変える。

人里離れた島は山の間にあり、

会うすべてのもの、

孤島に新たな枝葉が育つようにする。

しばらく滞在した日、

このすべてが栄養分となり

そのエネルギーと記憶を持ってきて

未来に行く日です。

山梨の日常の中で、毎日鳴いているカラスを描く。騒々しい彼らの存在や姿は、時には可愛くて時には可笑しい。

/

作者 : ホァン・ユィーシュエン 黃 鈺軒

作品名 : 想と享のあいだ

素材 : 紙、木材、陶土

日本・山梨でのアーティスト・イン・レジデンスの期間、言葉や環境、文化の違いに向き合いながら、私は「感受」と「思考」のあいだにある関係について考え始めました。感覚が新しい風景やリズムを受け取るとき、内側でもまた応答し、整理し、変化が起こります。その状態はまるで「想うこと」と「享(う)け取ること」のあいだを流れるようです。「想」は内なるまなざしであり、未知への探求と考察。「享」は身体のひらきであり、光や空気、音が交差する瞬間の感覚。この二つが交わるとき、私は一つの「真実の共鳴」に近づいていくのを感じました。この経験を通して、私は「創作」が単なる思考の表現ではなく、「感受の延長」であると気づきました。異国の光と影の中で、どのように心と身体が交錯し、新しい存在のリズムへと変わっていくのか——その過程を作品として記録したいと思いました。

《想と享のあいだ》は、「思索」と「感受」の流動を軸に、絵画・木材・陶土・色彩の交わりを通して、理性と感性の境界を探る作品です。絵画は「想」の象徴であり、光が透過し散乱することで、意識と外界の交わりを生み出します。

木は時間と温度の記憶を宿す素材であり、思考の沈殿を支える呼吸のような存在。

陶土は手の感触から形を生み、「享」の即時的な存在と身体性を表します。

色は思考と感覚のあいだを流れ、溶け合い、柔らかな共鳴へと変化していきます。

異国の光と気候の中で、創作は「思考の結果」ではなく「身体の体験」となりました。手の感触、光の流れ、時間の滲透を通して、作品は「想」から「享」へ、理性から感覚へと移ろいゆく。全体はまるで、思考から感受へと歩む一つの旅のように、光・境界・流動のあいだで、心と身体の共振を探っています。

《想と享のあいだ》は、対立ではなく、往復する呼吸そのものです。思考が感受へと変わり、感受が新たな思考を呼び起こす——その循環の中に、作品の生命があります。霧のように漂う思考と、橙色のような温もりが混ざり合い、光と影のリズムを帯びた柔らかな存在として立ち現れます。この作品は、レジデンスでの体験の縮図であり、異国で自分自身を再び見つめ直す心の記録でもあります。

『回顧の処方』坂本泉個展

会期:2025年

10月25日(土)26日(日)11月1日(土)2日(日)3日(月) 11:00-17:00

会場:Magic Print

〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門896

内容:

坂本泉の今年最後の個展を開催します

1980年代(教員時代)と90年代(アメリカ時代)の作品に絞って回顧的な展開

油彩、リトグラフ、ドローイング、旅日記など微熱時代のモノたち。興味対象が安定せずフラフラと貪欲に足を突っ込んでいたころ、そんな自分がイヤで劣等感に苛まれていたころ。しかし、これからの人生と制作のために過去を振り返り整理する必要を感じ、自己肯定するステップとしての処方という提案です。

元履物屋の店舗をリノベーションした注目の活版印刷所での展示は活版ツールと美術作品との共演が楽しみです。風情ある市川大門の街を歩き、クールな活版印刷所を愛で、回顧的な作品に触れる

秋の一日をお楽しみいただければ幸いです。

*初日10/25(土)レゴ活版印刷ワークショップ 開催(無料)*

by 活版ゾンビーズ

/

『回顧の処方』坂本泉個展へ寄せて 宮田龍二

“自分が見えなくなるくらい無我夢中になっていた時じゃなくて

すっぱりとやめて解放にひたるわけでもなくて

心のなかにちらかしていた情熱を

燃え尽きてしまわないようにと

大切に大切に消費しながら

経験に置き換えていた微熱の層

誰に見られても恥ずかしくないようにとか

女の子はおしとやかにとか

いいお嫁さんになれるよ

世の中すべてにかけられた呪いは

生まれ持った明るさを孤独にして

創作の影にうす暗く光っている

静かにお留守番していた家に忘れていた音と素足で踊ってみたかった

諦めて壊した心に棘が刺さった日をただぼんやりと見てみたかった

どこまで行ってもそこに在り続ける自分といつかおしゃべりしてみたいと思っていた

ゆるされるなら巡りたい 回顧する 微熱の時代”

養生三人展/山にのぼり、おりる

坂本泉 「ミドリエ」滞在制作の水彩画

望月洋美 「Staying with Mother」写真と短歌

鈴木つな/身体表現 ワークショップ開催「養生ダンス」

/

2025年8月22日(金)、23日(土)、24日(日)

11:00-17:00

会場:シュマン・ド・ボヌール Chemin du Bonheur

〒408-0033 山梨県北杜市長坂町白井沢3149-3

/

八ヶ岳と南アルプスのすそ野に佇み、遠く富士山を見渡す北杜市は、朝に夕に山々の絶景を拝む静かな高原地帯であり、登山の聖地でもあります。ただ、ここで言う<山に登り、降りる>とは、現実の登山よりはレジデンスへの移動と活動、大小の興味や目標に対しての姿勢または精神的な比喩として山を指しています。

例えば、

一日の生活の呼吸とリズム

目標に向かい努力した後の着地

加齢や痛み、死と向き合う養生

傷を治し繕う修復

自身の体験から生まれる他者への寄り添いと共感

移動とレジデンス体験から生まれる寛容の精神 など

そこから生まれる個人的な物語を、視覚作品の展示と身体表現を通して「養生」の共有を試みます。

/

滞在制作『ミドリエ』ドローイング

北杜市シュマン・ド・ボヌールでの夏の滞在制作は6年目

身体を休めて制作に励む日々は、新たな美的刺激と静養に満ちた特別な時間

自身を見つめて向き合う人生で大切なひととき

移動とレジデンスでの精進は<山に登り、降りる>精神的な登山でもあります。

*ワークショップ開催↓

絵画、オブジェ、インスタレーションなど 個展・グループ展多数

Artist In Residence Yamanashi [AIRY](甲府)主催 2005-

/

望月洋美

子どものころ、いつも家の片隅で洋裁をしていた母。カラフルな布、糸、ミシン、針 、ものさし、ハサミ、裁ち台・・・つくることが生活の中にあった。私の20代は写真、30代は画廊の運営、40代は織り、そして最近、金継ぎ。どこかで繋がっている。いま、96歳の母の隣で、短歌の形を借りてつぶやいている。母との時間が、私の養生にちがいない。

/

隆泉寺/甲府市富竹の日蓮宗寺院 に住む。

モダンダンス、バレエ、ベリーダンス、ピラティス、整体、気功などを学び、それらを元にした表現活動を行っている。

毎年4月8日のお花まつりに、踊りを奉納することをライフワークとしている。

自分の身体を俯瞰してみることができるようになった最近は、改めて自分の身体をいたわり、感謝する習慣が付いた。その身体も、この自然の構成物のひとつだと考えている。

*ワークショップ開催↓

/

ワークショップと出店について:

◎ワークショップ「ドローイングで作るジン」

22日(金)11:00-12:30 坂本(予約制・投げ銭)

◎カフェ出店「ヒトトナリ・コーヒー」

23日(土)11:00-16:00 *要1ドリンクオーダー

◎ワークショップ「養生ダンス」庭園または屋内(雨天時)

23日(土)11:00-12:30 鈴木(予約制・投げ銭)

/

主催:山梨の二つのレジデンス

シュマン・ド・ボヌール(北杜市)x アーティスト・イン・レジデンス山梨 [AIRY](甲府市)

ワークショップ予約・問い合わせ 090-6152-2786(坂本)

7月の読書カフェ/写真展

日時

7月12日(土)11:00ー18:00

会場

gallery AIRY

写真展 江田宏貴 Hiroki Kouda 『渦の中』

鳥取県出身 甲府市在住

今回はあるモデルに焦点を当てて撮りおろしたすべて新作を展示いたします。先日撮影を終えたばかりです。撮影場所はさてどこでしょうか

互いが染まりすぎることなく心地よく暮らしていける世界を願うという作家の写真作品

今回は「渦」がテーマ、、または「渦」に巻き込まれる人間をテーマにした写真が並びます。 これらの写真と作家の世界観をお楽しみいただければ幸いです。

insta @hirokikouda

/

焼き菓子 suu

山梨県富士川市の小さな焼き菓子屋

お客さまが飾ることのない”素”の自分でいられて

何気ない日常に彩りや癒しを感じられるような

焼き菓子や空間を作っています。

insta @suu_yakigashi

/

読書カフェと飲み物 ヒトトナリコーヒー

insta @hito_tonari_coffee

各月の選書と、コーヒー・ソフトドリンク提供

今回は、江田宏貴写真展『渦の中』の計画と運営を担当

/

*来場者皆様には、必ず1ドリンク注文をお願いいたします。

*お車は近隣のコインパーキングへ駐車をお願いいたします。

/

/

あずさ@訪問記

による記事が秀逸なのでここに掲載させてもらいます。

【AIRY】江田宏貴写真展「渦の中」を見に行く

6月の読書カフェ

日時

6月21日(土)11:00-17:00

会場

gallery AIRY

📚コーヒーと本

ヒトトナリ・コーヒー

@hito_tonari_coffee

*要1ドリンク注文

🖼️展示と販売

出前anko

@anko_annoan

“昨年7月より甲府市徳行でスタートした就労継続支援B型事業所「anko」です。

ankoの個性あふれるメンバーは日々、ユニークで魅力あふれる商品をひとつひとつ心を込めて作っています。それらの商品はかわいくて、時にくすっと笑えるユーモアがあり、毎日がちょっと楽しくなりそうな気がします。

少しでも多くの方に、それらの商品を手に取っていただけたらと始まった「出前anko」

色々なジャンルの色々な場所へ、できたてほやほやのanko選りすぐりの商品を持ってお邪魔します。AIRYではてどんなコラボレーションができるのだろうかと今からわくわくしています。コーヒーのお供にしてほしいコースターもたくさんお持ちします。どうぞお気軽に遊びにいらしてください。”

🎹ピアノ演奏

13:00-13:30

アレクサンドリン

@arekusando_rin

*投げ銭歓迎

(桜座ピアノが使える♡巻上公一由来の!)

“はじめまして!アレクサンドりんです。

音楽の世界が好きので、この美しくて眩しい魔法っぽい世界に存在ができるかどうかやってみたいのでピアノを弾くのは続けています。たくさん日本の素敵な歌を聴かせてくれました。驚かれていて、心に残っている感謝や憧れなどはどんな表現になれるか楽しみです。”

今宮正陽 Masaharu IMAMIYA /japan

2025年4ー5月 エアリー滞在作家

今宮正陽 Masaharu IMAMIYA

甲府市生まれ

宮城県 (現在居住地)

ドローイング、エッチング

/

滞在成果発表展 (2日間開催@AIRY)

\\\5月24日(土)11:00-18:00⇛ 展示とワークショップの日///

line drawing workshop 13:30-15:00 基礎編・応用編含む

無料、事前予約制(facebook, instagram DMへ名前と電話番号)先着8名程

紙と鉛筆を用いて自由な線から形を発見するワークショップ。基礎編は線を自由に描いてその集積の中からかたちを見出すことによって、自分の想像力を高めるドローイングのプログラムです。紙と鉛筆があればどんな人でもできます。応用編では参加者が想像した言葉を持ち寄って、(例えば「ダイヤモンドでできた愛宕山」)ドローイングをするものです。自身の想像力を更に高める一助となるプログラムです。これも紙と鉛筆があればできます。

❶「甲府から世界に線をひく」基礎編

甲府盆地を見回すと、私たちは実にスケールが大きい「線」に囲まれて生きていることに気づく。甲府盆地から「線」を借りて、自分の想像力を引き出そう。ドローイングはアートの基本であり、その中でも「線」は最も重要な要素と考えられる。そこで、線を物怖じせず、子供のように自由に引く(弾く)ことができるようにするのが当ワークショップの目的である。

❷「甲府から世界に線をひく」 応用編

基礎編を踏まえた上で、今度はその「線」を組み合わせて「かたち」を発見していく。これができれば、想像力で絵が描けるようになる第一歩です。「線」はドローイングの基本だけど、基本だからといって簡単なわけではない(むしろ一番難しい)。しかし「かたち」を「線」の集まりとして捉えれば、段々と色んなことが見えてくる。そして、絵というものが本質的に、人間の想像力から生み出されることを認識できるようになるのが、この応用講座の目的である。

5月 25日(日)11:00-17:00 ⇛展示とアーティストトークの日

1ドリンクオーダー @ヒトトナリコーヒー

artist talk 13:30-15:00 予約不要

私の作品は、この世界においてさまざまな人間の行為が同時多発的に発生し、それらが互 いに連鎖し合うことによって、因果を紡いでいく相を表現しています。私にとって、作品の 構成要素のなかで最重要なものは「線」であり、そのような線を自由に具現化するとき、 自分では予想しなかった物語を発見することがあります。線から始まりそれらが合わさる ことによって、かたちが形成され、そのかたちが意識と無意識のはざまで、私の記憶や想 像による人物や異形のものに変容していくのです。このようにして私はドローイングやエ ッチングを主軸として創作活動をしてきました。

少年時代、私はいつも山々の稜線を眺めていました。生まれ育った山梨県甲府市は四方を 山で囲まれているので、まるで巨大なサラダボウルの底にいるようでした。しかしなが ら、サラダボウルと違って山々の稜線は自然によって変化します。木々や風、霧や雲だと かあらゆる要素がそのかたちを一年中絶えず変えていくのです。年月が流れ、ロンドンで 大学院生だったとき、私は公園の樹木を見て、木の枝全ての線がそれぞれに美を内包して いるのだと気付きました。つまりこの世界にある自然の線は正誤の概念から独立して存在 しているのだと。同時にそれは少年時代、常に稜線に囲まれて育った自身の感性との邂逅 でもありました。以来、私は制作において、何者にも囚われない線を存在させることを最優先とし、その線によって形作られるものたちが物語る絵の制作をしています。

経歴

2015年 英国王立美術学校(Royal College of Art)より美術修士号(MA in Fine Art), 2008年 多摩美術大学美術学部絵画科版画専攻より美術学士号

受賞

2024年 大木美術作家記念助成基金(山梨県)

2024年 長崎県南島原市アートビレッジ・シラキノにて冬期(1月~3月)滞在制作

2018年 米国コロラド州 アンダーソン・ランチ・アーツセンター 滞在制作賞 (Anderson Ranch Arts Center residency prize)

2017年 第一回公募おやべ造形展 特別賞(富山県小矢部市)

2015年 英国王立版画協会(Royal Society of Painter -Printmakers)からグウェン・メイRE 賞 (Gwen May RE Student Prize)を受賞

2015年 第一回ルネ・カルカン国際版画展 (René Carcan International Prize for Printmaking)(ベルギー・ブリュッセル)にてグランプリを受賞

2014年 英国王立美術学校よりファインアート奨学金 (The Fine Art Bursary)

展覧会

2024 アポロンのひも理論展: アートビレッジ・シラキノ (長崎県南島原市) 滞在作家成果展

2023 Small But Mighty: Bankside Gallery (イギリス・ロンドン) International Original Print Exhibition: Bankside Gallery (イギリス・ロンドン) Annual Exhibition: Il Bisonte gallery (イタリア・フィレンツェ) THE CODEX PROJECT -Year 3: WP gallery (アメリカ・フィラデルフィア)

2018 Open Studio: Anderson Ranch Arts Center (アメリカ・コロラド州アスペン) BOOTH: Anderson Ranch Arts Center, (アメリカ・コロラド州アスペン) アートの今: アートハウスおやべ (富山県小矢部市)

2017 第1回公募アートハウスおやべ現代造形展

2016 The Masters: Bankside Gallery (イギリス・ロンドン) Diablo Printmakers Guild First National Juried Exhibition: Harry Wood Gallery, Arizona State University (アメリカ・アリゾナ州テンピ)

2015 SHOW 2015, Royal College of Art Graduate Exhibition: Royal College of Art (イギリ ス・ロンドン) Objects of: Cafe Gallery (イギリス・ロンドン) The René Carcan International Prize for Printmaking: BELvue museum (ベルギー・ブ リュッセル)

2014 Bainbridge Open 2014: Embassy Tea Gallery (イギリス・ロンドン) Yesterday’s Wrong Thinking: Cafe Gallery (イギリス・ロンドン) RCA Secret: Dyson Gallery, Royal College of Art (イギリス・ロンドン) Work in Progress: Royal College of Art (イギリス・ロンドン)

/

1日目:展示とワークショップ

まずは作品を観てもらい話が弾みます

作品は事前に制作したものを持ち込んでくれました。

映像は自身が高校時代まで住んだ甲府市北部を再訪して撮ったもの

当時とあまり変化がなかったと安心した様子です。

この後、洋の東西の巨匠によるドローイング作品鑑賞を通して

作品に対する作者の意図について思いを巡らせました。

直線、曲線、長く、短く・・

生活の中から線を借りて自分の想像力を引き出そう!

物怖じせず自由に線をひく、引く、弾くことができただろうか

参加者は初めはできるかなと不安があったものの

講師による導入段階を経て

夢中で手を動かし

まるで手が踊っているように一気に描き上げました。

またやってみたい!自分でも描いてみたい!との声あり

2日目:展示とアーティトトーク

『私のOdysseia』とは?

『オデュッセイア』(古代ギリシア語イオニア方言: ΟΔΥΣΣΕΙΑ(Ὀδύσσεια)、古代ギリシア語ラテン翻字: 「詩人ホメーロスの作」として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩。題名は「オデュッセウス(について)の(詩歌)」の意味。神の呪いを受けて長年さまよった英雄が故郷に帰還し、自分の家にはびこる敵を倒す物語。ーwikipediaより

後に振り返って大きな意味のある作品となった。

この時代に何物にもとらわれず自由に線をひいていた自分に

もう一度戻れるだろうか?

葛藤と模索の時代が続いたという。

世界からの留学生と混じり合い芸術に励んだ時代

自分のスタイルを求めて試行錯誤の日々は続き

ある夏、旅の途中で突然に降りてきたインスピレーションとはー

長旅からの帰還は続きますが

山梨再訪で見出した線を内在化して居住地に戻ります。

約30年に及ぶ不在の時間が機が熟し、発酵して

必然的にふるさと邂逅へと導かれていくのを感じました。

やはり時間は大切です

時が経過してこそ見えてくるものがあるのですね!

展示、ワークショップ、アーティストトークへの参加者みなさま、

ヒトトナリ・コーヒーのおいしいドリンク提供に感謝します。

ありがとうございました。

/

いつも緻密なnote記事を書いてくれる「あずさ@訪問記」さんから今回も届きました。良い写真、マメなキャプションなどメモ能力に脱帽します。ぜひこちらも覗いてみてください。

読書カフェ始めます!

【OPEN AIRY】「 読書カフェ」 ヒトトナリ・コーヒー企画始めます

📚日時 3月23日(日)11:00-16:00

📚会場 AIRY 2F ギャラリー

📚内容 自分のオススメ本を持ち寄りコーヒーを飲みながら読む。(そこに集まる人と本などの話をしたり、コーヒーを飲むだけでも可)

📚参加費 参加無料、ドリンクオーダー必須

詳細はヒトトナリコーヒーインスタアカウントでご覧ください

@hito_tonari_coffee

そう、3月末と言えばお向かい舞鶴小学校の桜便りも聞こえる頃、ベランダでぼんやり過ごすのもありです🌸予約なし、当日直接お越しください。