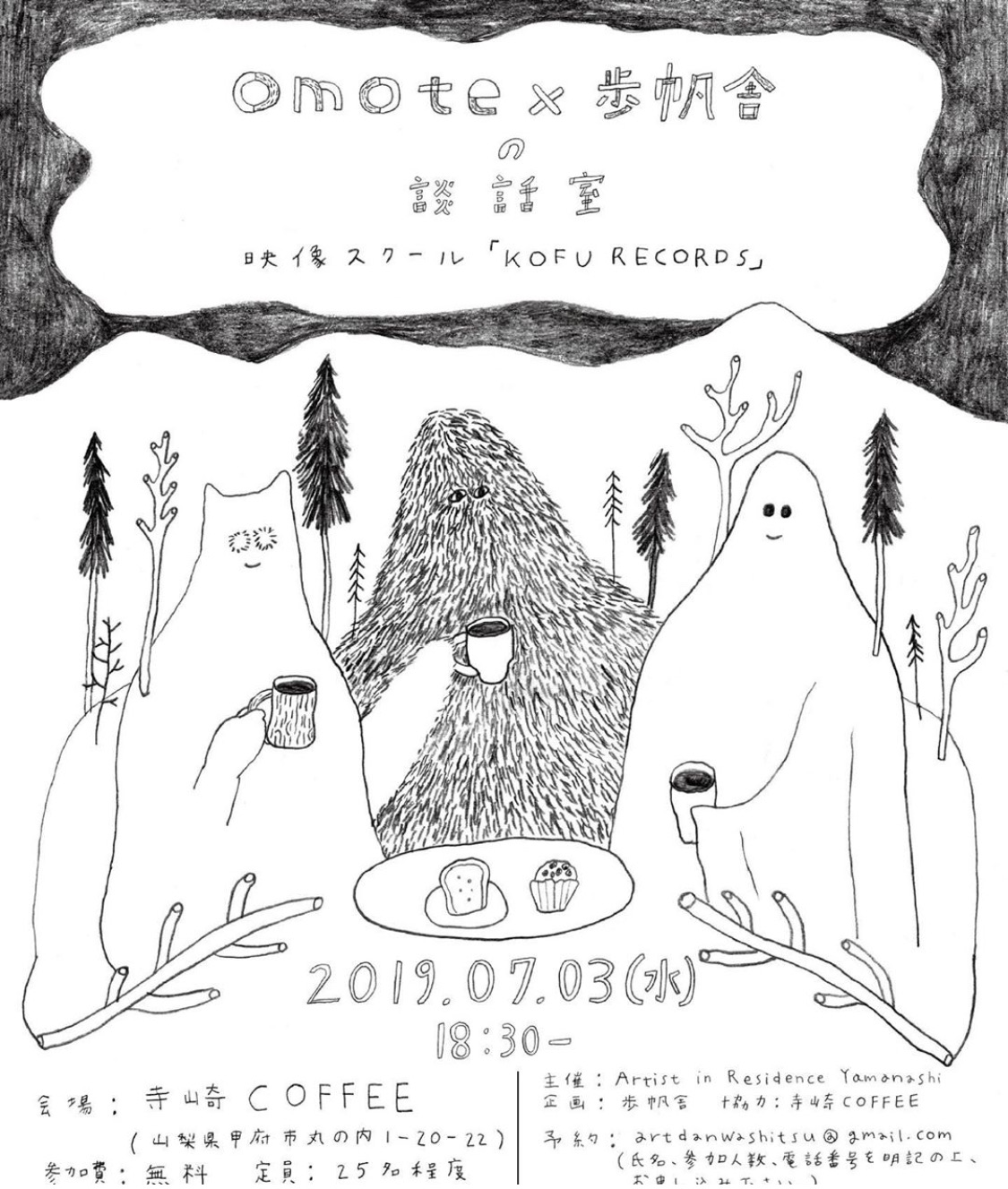

➎

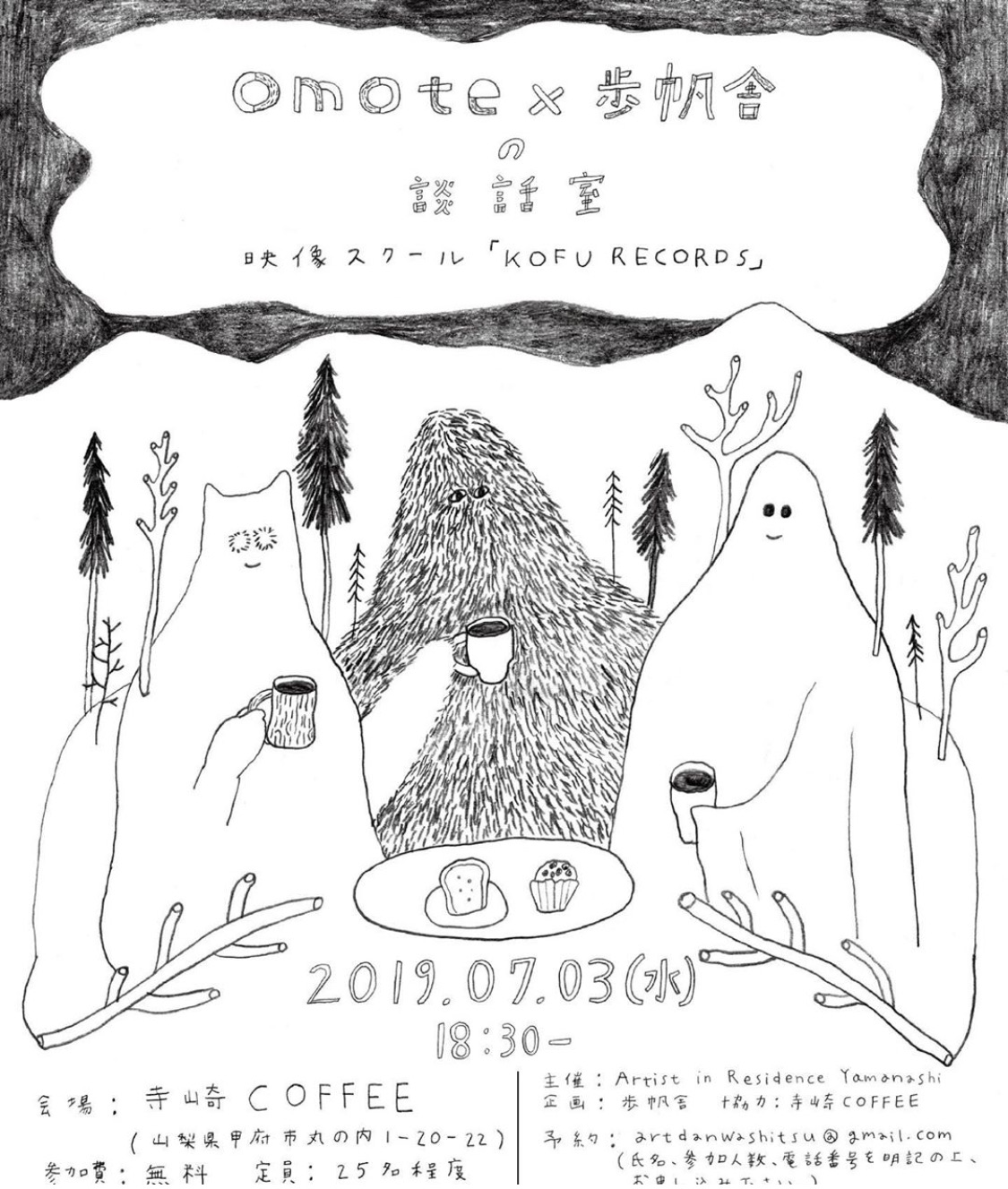

Danwashitsu#5

OMOTE x 歩帆舎

映像スクール「KOFU RECORDS」

https://www.nhk.or.jp/kofu/kofurecords/

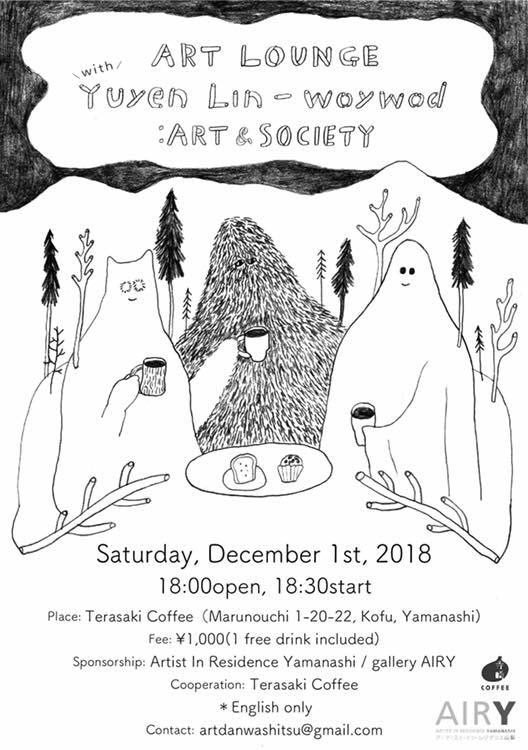

❹

Danwashitsu#4

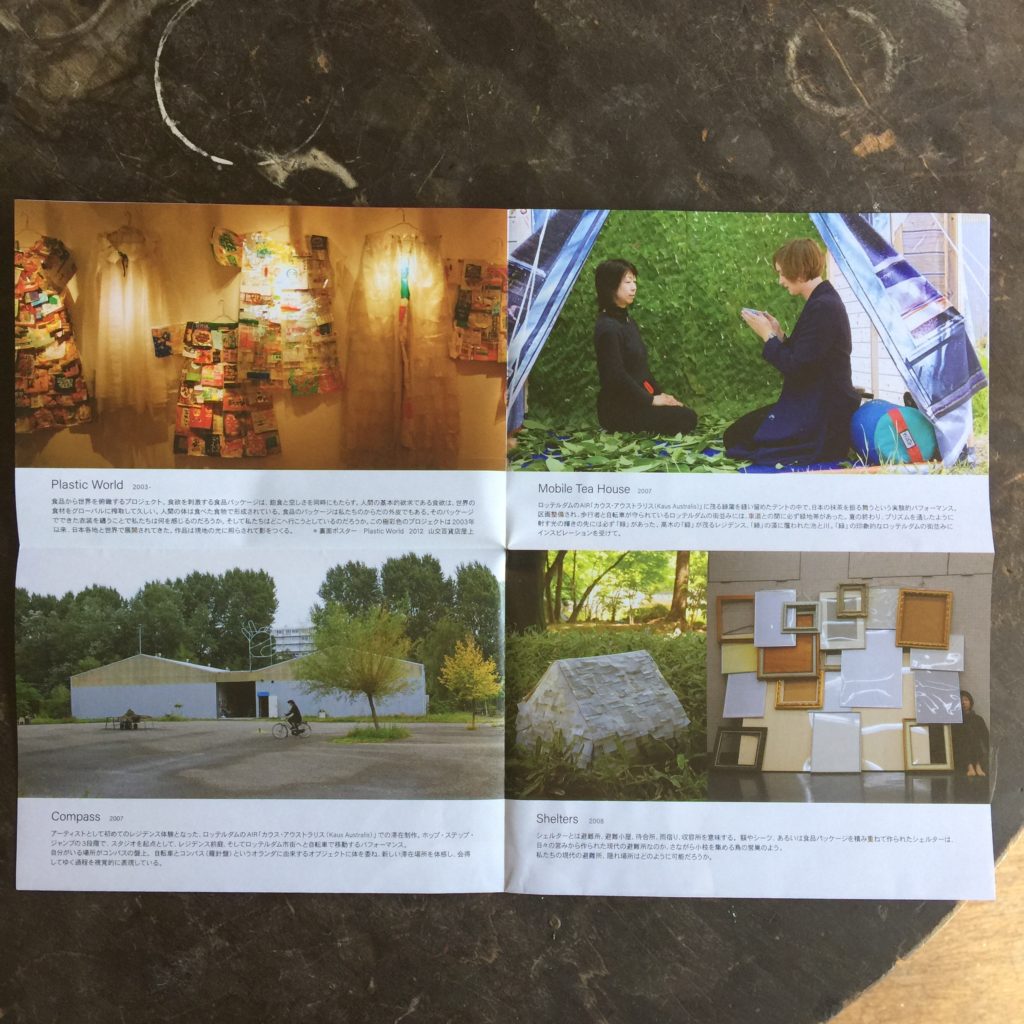

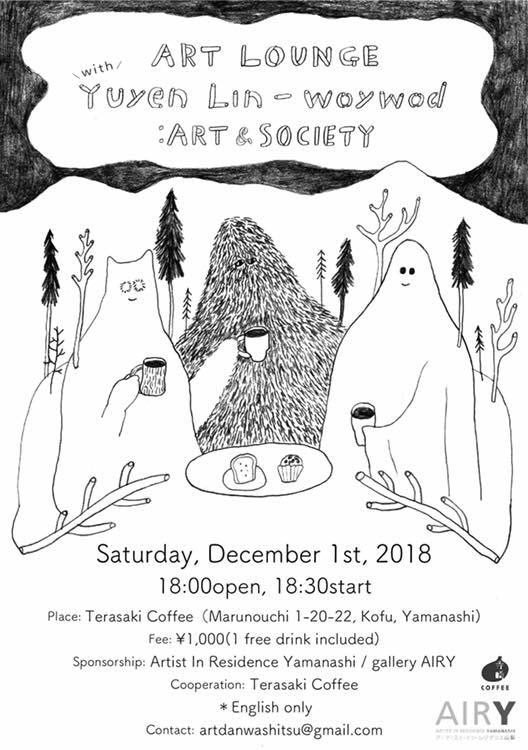

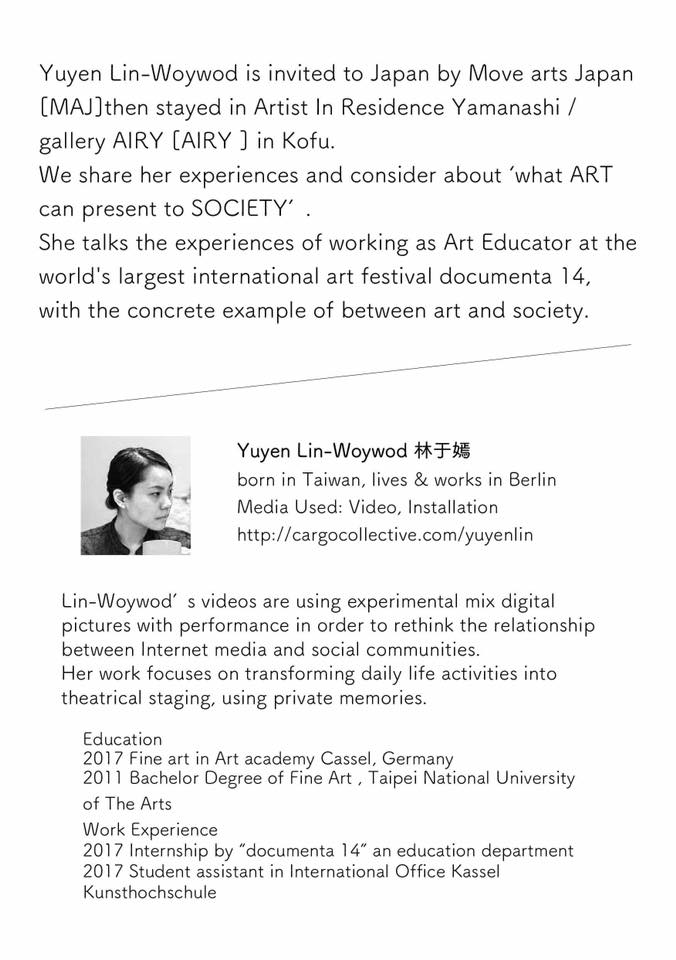

Art Lounge [ ART & Society ] with Yuyen Lin-Woywod

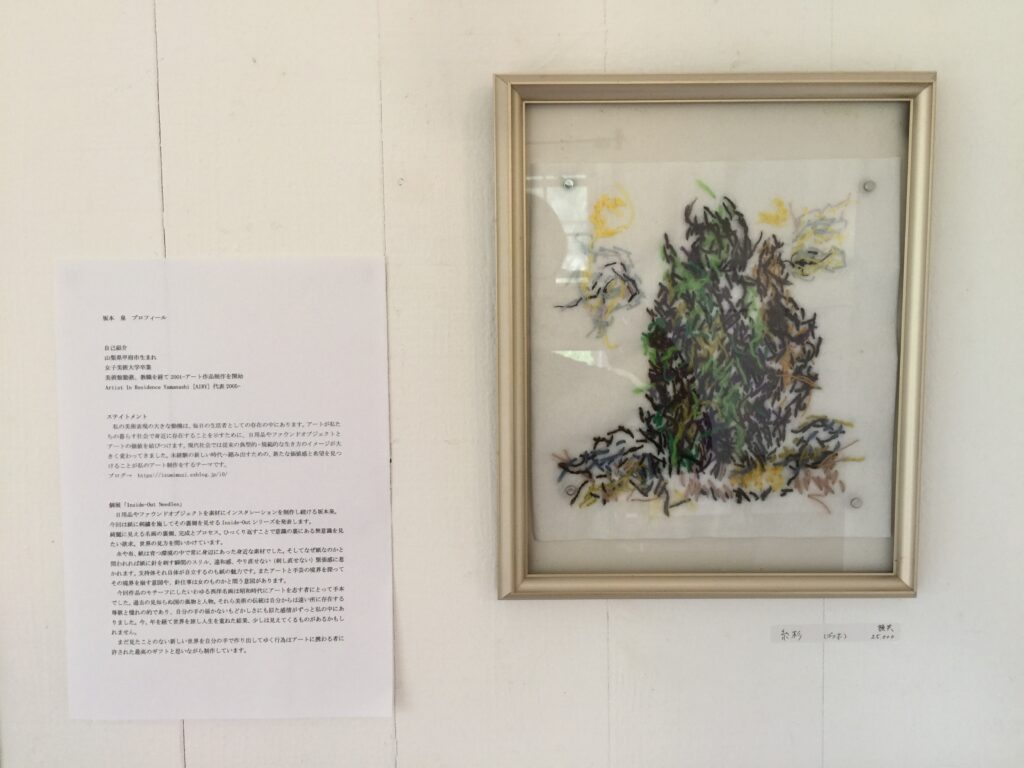

Move arts Japanの招聘で来日し、Artist in Residence Yamanashiにてレジデンスゲストとして甲府に滞在したユウイェン・リンウォイウッドをゲストに「アートが社会に提示しうること」を考えます。

世界最大規模の国際芸術祭 documentaでArt Educatorとして勤務経験のある彼女に、アートが社会になにを提示していたか実例とともに話していただきます。

/

/

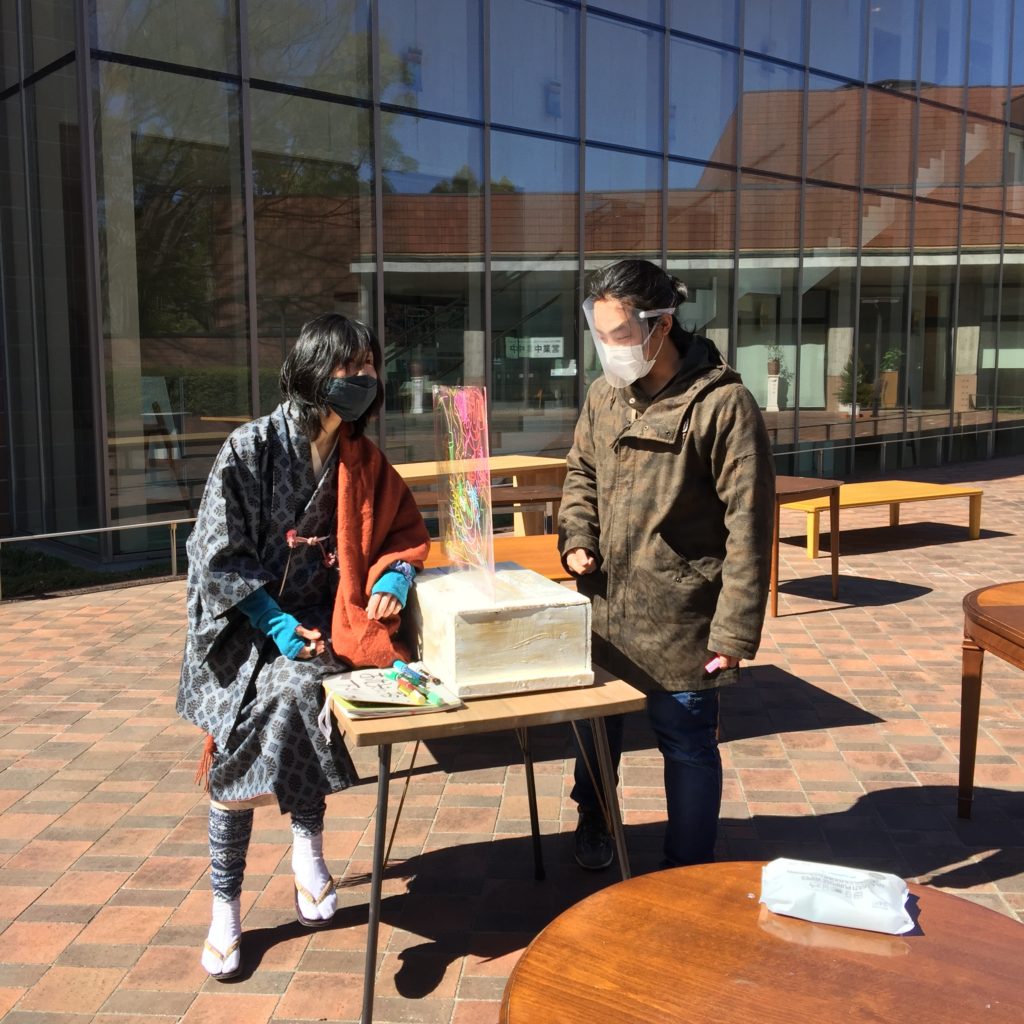

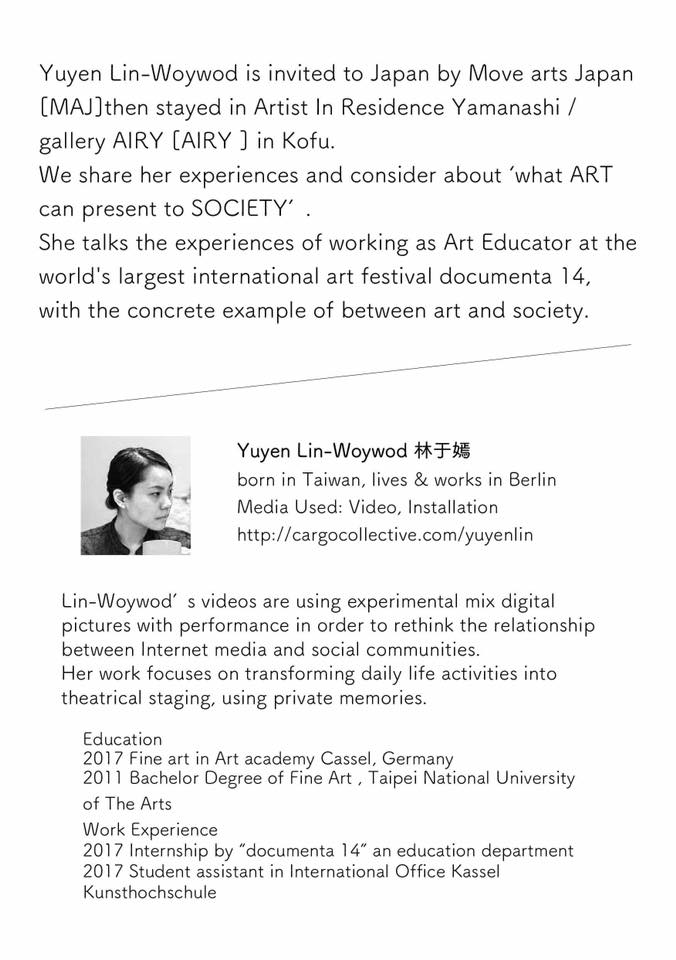

映像と共にトークするユウイェン、左となり堀切春水(アート談話室)

カッセルという街での開催に意味がある

旧東西ドイツ国境で開催することで将来の統合後のドイツの地理的/文化的にも中心地となることを目指した

第二次世界大戦での大被害地、武器の製造地、ワーキングクラスが住む街

「ドクメンタ」はカッセルで5年に一度開催される現代美術展覧会

終戦後の1955年に設立された

ナチズムの暗闇を追放して抑圧からの解放をスピードアップさせるため

最初のドクメンタは近代美術(ピカソやカンディンスキーなど)に大きな影響を与えた

最近の「ドクメンタ」にはすべての大陸のアートが見られる

しかもそのほとんどはサイトスペシフィック(土地固有)なものである

ー

「ドクメンタ14」2017年、13名のキュレーターによる

カッセル会場:6月10日~9月17日

ギリシャアテネ会場:4月8日~7月16日

「大アートイベントがどのように人々に近寄るか?」

ほとんどの作家が両会場で展示を行った

ー

教育調査:何が変わり、何が漂い、何を残すか?

教育プログラム・学習機関・アーティストランスペースを調査

100日間に100のワークショップを実施

カラオケナイトで唄い!料理ワークショップで喰べる!

アーティストと一般人の出会いは出発地点、私たちは今ここにいる

たとえば「コーラスとウォーク」では物語を共有する

ー

「Narrow Cast」と称されるローカル放送局が半径2kmにラジオ放送

を提供 グローバリゼーションへのアンチテーゼとして

人生で各年齢に所属する組織(インスティテューション)からの解放

ー産院で生まれ、進学して、仕事に就き、施設で死ぬ

アートと図書館がそれを助ける

People of Color(POC), Gender Policy, Gender Equality, Refugee

など大切なトピックをアジアでももっと取り上げるべき

教育やアートは成果が見えにくい そのために時間が必要

秋田のゼロダテから東京へ戻ったばかりのユウイェン

今回のトークのために再び甲府へ戻り、数時間の滞在でまた東京へと

忙しい日程の中をありがとうございました。

「ドクメンタ14」での貴重な体験を共有できたことに感謝いたします。

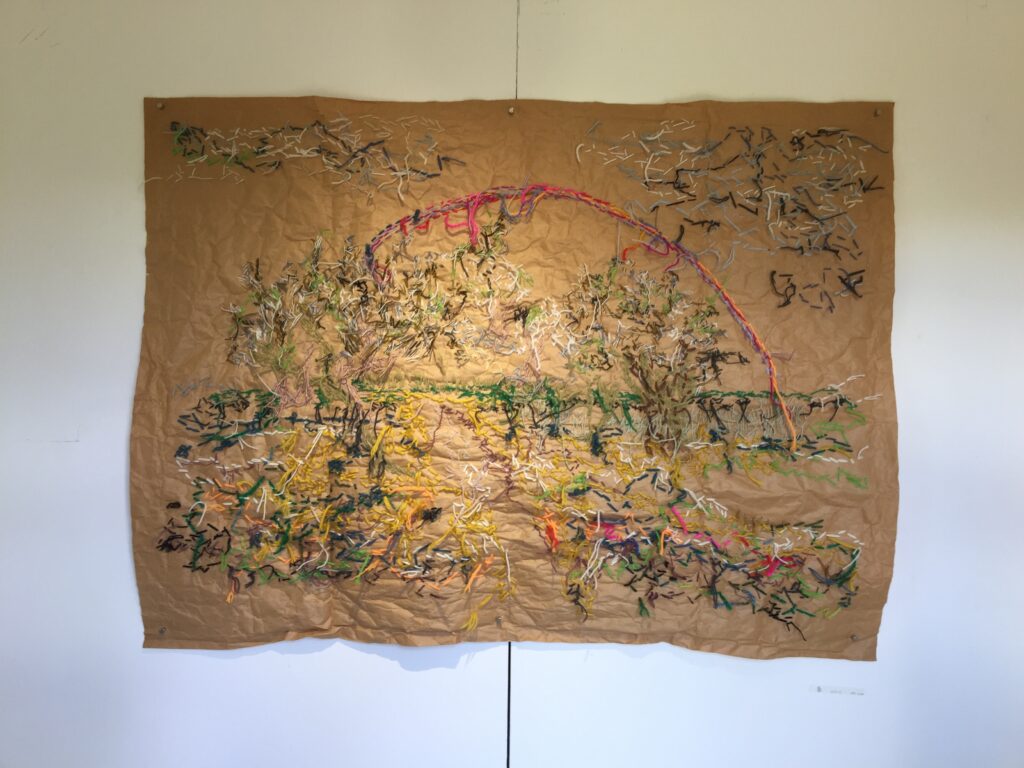

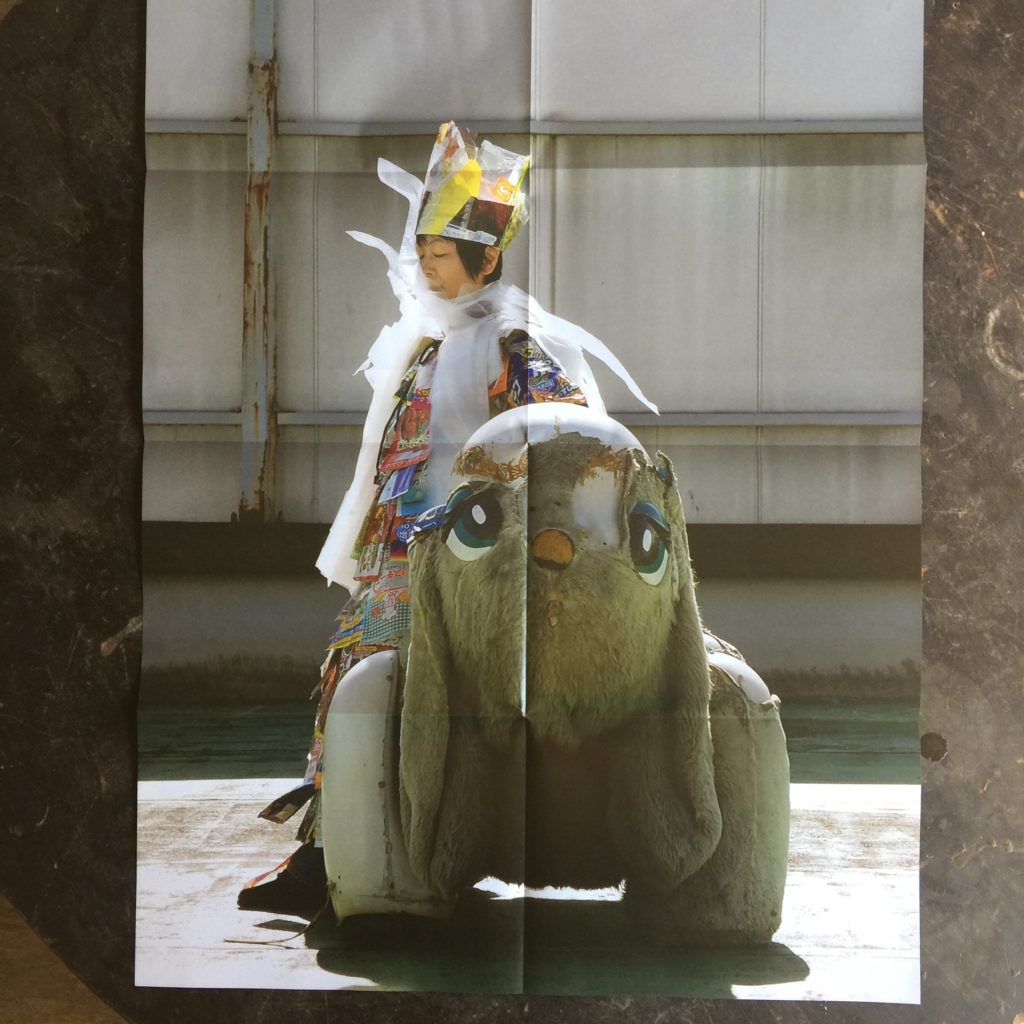

成果発表展 「Move Arts Japan 展 /アーティストの旅の記録」に登場します

⇨

https://www.3331.jp/schedule/004569.html

==================================

❸

「アートセンターについて考える」awai x Harumi

Danwashitsu#3

“Discuss about the Art Center”

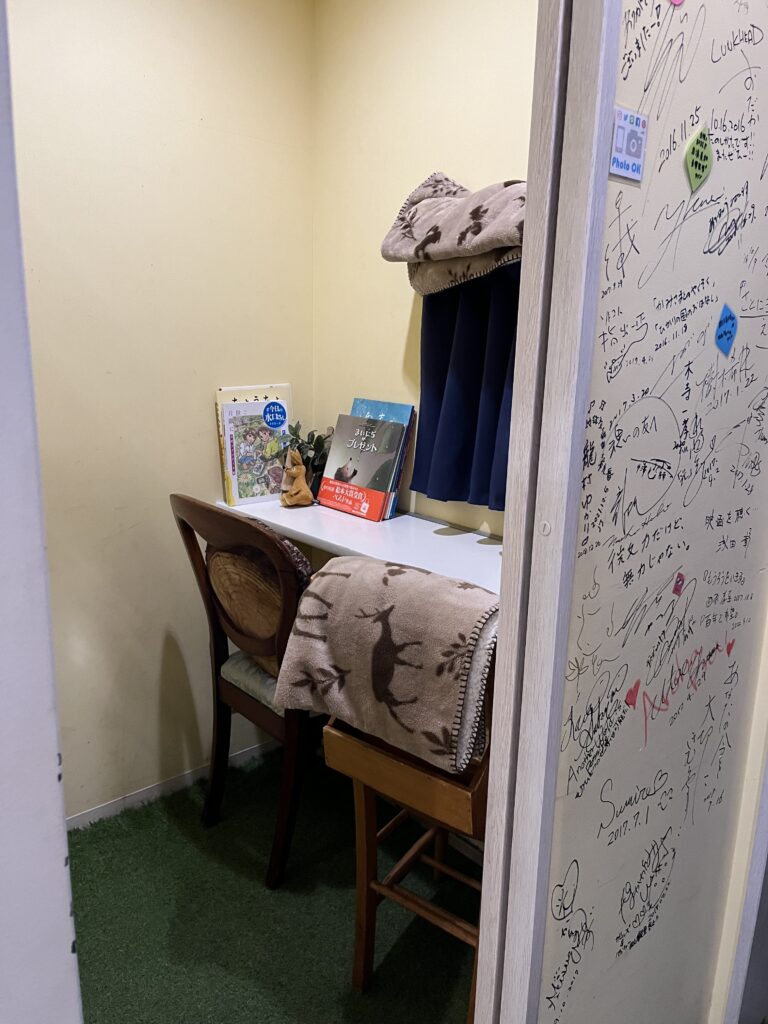

コーヒー片手にアートにまつわるあれこれを緩やかに話す談話室。

今回は、「アートセンターについて考える」

/

長野県松本市で2016年より awai art center を主宰する茂原奈保子さんをゲストに、地方でアートセンターをすることについて、実例や運営方法、地方ならではの醍醐味や難しさについて伺います。

それを踏まえて、甲府でアートセンターをするならどうする?をテーマに、みんなでコーヒー片手にオープンミーティングしたいと思います。

今年の活動の総まとめ、そして新年に向けて新たな一歩を踏み出すためのコーヒーミーティング!

日時:2017年12月21(木)18:30-

会場:寺崎COFFEE(山梨県甲府市丸の内1-20-22)

参加費:1,000円(ドリンク代含む。通常と料金設定が異なります!)

定員:25名程度

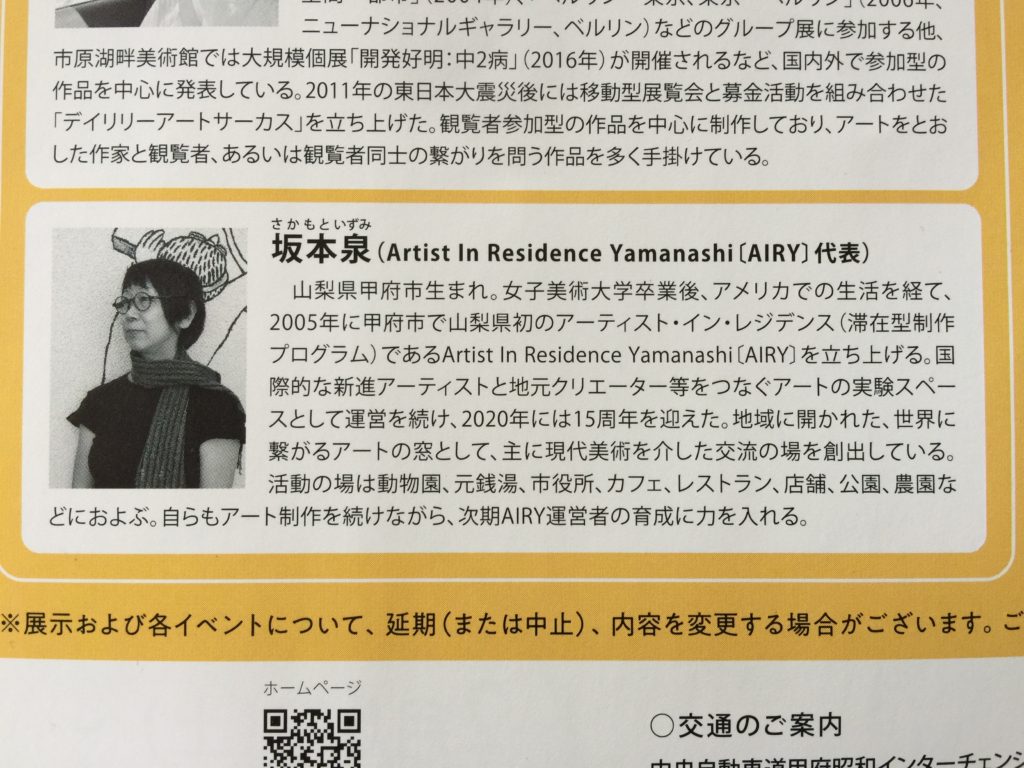

主催:Artist in Residence Yamanashi

協力:寺崎COFFEE

予約:artdanwashitsu@gmail.com(氏名、参加人数、電話番号を明記の上、お申し込みください)

※会場の都合上、予約はメールのみの受付となっています。大変お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ご質問などある方はお気軽にお問い合わせください。

|

awai=awai art center 主宰 茂原奈保子(しげはらなおこ)

1987年長野県生まれ、2011年信州大学人文学部卒業。大学卒業後民間企業に勤務した後、東京都内の美術館やギャラリーでの業務に従事しながら複数のアートプロジェクトの事務局を務める。2015年に松本に戻りawaiとしての活動を開始し、翌年4月にawai art centerをオープンした。

|

HARUMI=堀切春水(ほりきりはるみ)

早稲田大学大学院美術史学専攻修了。美術館やギャラリー勤務の後、あいちトリエンナーレ2013実行委員会事務局勤務。アシスタント・ディレクターとして編集およびアーカイブ業務担当。その後はNAKAZAKI Tohru HOMEROOMプロジェクトマネージャー(2014年中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス)、ミハイル・カリキス来日公演企画運営(2014年)、宮島達男Relight Project、松井紫朗「手に取る宇宙」など、アートプロジェクトを中心に活動。2014年より甲府市に移住。「アート談話室」主宰(2017年〜)、展覧会「Flowing out」企画運営(2017年〜)。

寺崎COFFEE http://terasakicoffee.com/

Artist in Residence Yamanashi http://air-y.net/

===============================

❷

写真で辿る欧州アート・イベントMina × Harumi

Danwashitsu #2

European art and events 2017 following with photos

コーヒー片手にアートにまつわるあれこれを緩やかに話す談話室。

今回は、写真で辿る欧州アート・イベント

世界各地から総勢約50名のアーティストが集い、制作、展示、パフォーマンス、ディスカッションを行うアート・イベントCAMPBASELにアーティストとして参加したAIRYスタッフによるレポート。そのほか、世界最大級の現代アートフェアArt Basel、世界で最も歴史のある芸術祭ヴェネツィア・ビエンナーレ、ヨーロッパ滞在で目にしたAIRやアートスペースについて写真で振り返りながらお話します。

About 50 artists from all over the world gathered, created, exhibited, performed and discussed. A report by AIRY staff who participated as an artist at CAMPBASEL.

In addition we will look back in the photos about Art Basel that is world’s largest contemporary art fair, Venice Biennale that is the world’s most historical art festival, AIR and more art spaces during staying in Europe.

– –

日時:2017年8月8(火)18:30-

会場:寺崎COFFEE(山梨県甲府市丸の内1-20-22)

参加費:500円(ドリンク代含む)

定員:25名程度

主催:Artist in Residence Yamanashi

協力:寺崎COFFEE

予約:artdanwashitsu@gmail.com(氏名、参加人数、電話番号を明記の上お申し込みください)

※会場の都合上、予約はメールのみの受付となっています。大変お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ご質問などある方はお気軽にお問い合わせください。

/

mina=井野美奈(いのみな)

1994年群馬県生まれ。現在通信制大学にて教員免許取得中。今年度よりAIRYインターンとしてアーティストの滞在や制作のサポート、撮影などを行う。また、アーティストとしてCAMPBASELに参加。これが初めての制作と展示となった。

Mina was Born in Gunma Prefecture in 1994. Currently acquiring teacher license at communication college. From this fiscal year as an AIRY intern, she supports artists’ stay, creation support, photography etc. She also joined CAMPBASEL as an artist. This was the first creation and exhibition.

/

harumi=堀切春水(ほりきりはるみ)

早稲田大学大学院美術史学専攻修了。美術館やギャラリー勤務の後、あいちトリエンナーレ2013実行委員会事務局勤務。アシスタント・ディレクターとして編集およびアーカイブ業務担当。その後はNAKAZAKI Tohru HOMEROOMプロジェクトマネージャー(2014年中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス)、ミハイル・カリキス来日公演企画運営(2014年)、宮島達男Relight Project、松井紫朗「手に取る宇宙」など、アートプロジェクトを中心に活動。

Harumi Completed her MA in Art History at Waseda University. After working at art museums or gallery, she worked at the Aichi Triennale 2013, which is held in Aichi Prefecture every three years (since 2010) and is one of the largest international art festivals in Japan. As an assistant director, she was in charge of editing and archiving work. After that, acting mainly on art projects; Project manager of NAKAZAKI Tohru HOMEROOM (Ichihara Art × Mix, 2014), Planning and Management of Mikhail Karikis’s Screening and Performance(2014), Tatsuo Miyajima’s Relight Project, Shiro Matsui’s “Message in a bottle” etc.

CAMPBASEL http://www.campbasel.com/

寺崎COFFEE http://terasakicoffee.com/

Artist in Residence Yamanashi http://air-y.net/

================================

❶

TOSSO x HARUMI x MIYAKENの談話室

Danwashitsu#1

「芸術祭とアーティスト・イン・レジデンスについて」

About “Art Festival” and “Artist-in-Residence”

/

コーヒー片手にアートにまつわるあれこれを緩やかに話す談話室。

今回は、知っているようで知らない芸術祭とアーティスト・イン・レジデンスについて、現場で働いたふたりの体験をもとにお話します。

This is a cozy room where we can speak slowly about matters related to art with a cup of coffee.

About the “art festival” and “artist in residence” we will talk about two experiences who worked on both sites. Please send an application by e-mail.

日時:2017年5月24(水)18:30-

会場:寺崎COFFEE(山梨県甲府市丸の内1-20-22)

参加費:500円(ドリンク代含む)

定員:20名程度

主催:Artist in Residence Yamanashi

協力:寺崎COFFEE

予約:artdanwashitsu@gmail.com(氏名、参加人数、電話番号を明記の上、お申し込みください)

※会場の都合上、予約はメールのみの受付となっています。大変お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ご質問などある方はお気軽にお問い合わせください。

/

tosso=航舳峻一(WATANABE Toshihito)

これまでにAIRY(個人運営/山梨県甲府市)と秋吉台国際芸術村(財団による運営/山口県美祢市)でスタッフとしてAIR(アーティスト・イン・レジデンス)業務に携わる。自身もアーティストとしてスウェーデン・Tomma Rum(参加アーティストたちによる自主運営)、ハンガリー・Partizan art studios(企業による運営)でAIRを経験。2017年はリトアニア、スイス、エストニアのAIRに参加予定。

Tosso has been involved in AIR (artist in residence) work as a staff at AIRY (individual administration / Kofu city, Yamanashi prefecture) and Akiyoshidai international art village (management by Foundation / Mine City Yamaguchi prefecture). He also experienced AIR as an artist with Sweden · Tomma Rum (independently operated by participating artists), Hungary · Partizan art studios (company operated). He plans to participate in AIR of Lithuania, Switzerland, Estonia in 2017.

/

harumi=堀切春水(HORIKIRI Harumi)

早稲田大学大学院美術史学専攻修了。美術館やギャラリー勤務の後、あいちトリエンナーレ2013実行委員会事務局勤務。アシスタント・ディレクターとして編集およびアーカイブ業務担当。その後はNAKAZAKI Tohru HOMEROOMプロジェクトマネージャー(2014年中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス)、ミハイル・カリキス来日公演企画運営(2014年)、宮島達男Relight Project、松井紫朗「手に取る宇宙」など、アートプロジェクトを中心に活動。

Harumi Completed her MA in Art History at Waseda University. After working at art museums or gallery, she worked at the Aichi Triennale 2013, which is held in Aichi Prefecture every three years (since 2010) and is one of the largest international art festivals in Japan. As an assistant director, she was in charge of editing and archiving work. After that, acting mainly on art projects; Project manager of NAKAZAKI Tohru HOMEROOM (Ichihara Art × Mix, 2014), Planning and Management of Mikhail Karikis’s Screening and Performance(2014), Tatsuo Miyajima’s Relight Project, Shiro Matsui’s “Message in a bottle” etc.

/

miyaken=宮本賢一朗(MIYAMOTO Kenichiro)元 寺崎COFFEEスタッフ

協力:寺崎COFFEE http://terasakicoffee.com/

主催:Artist in Residence Yamanashi[AIRY] http://air-y.net/

/

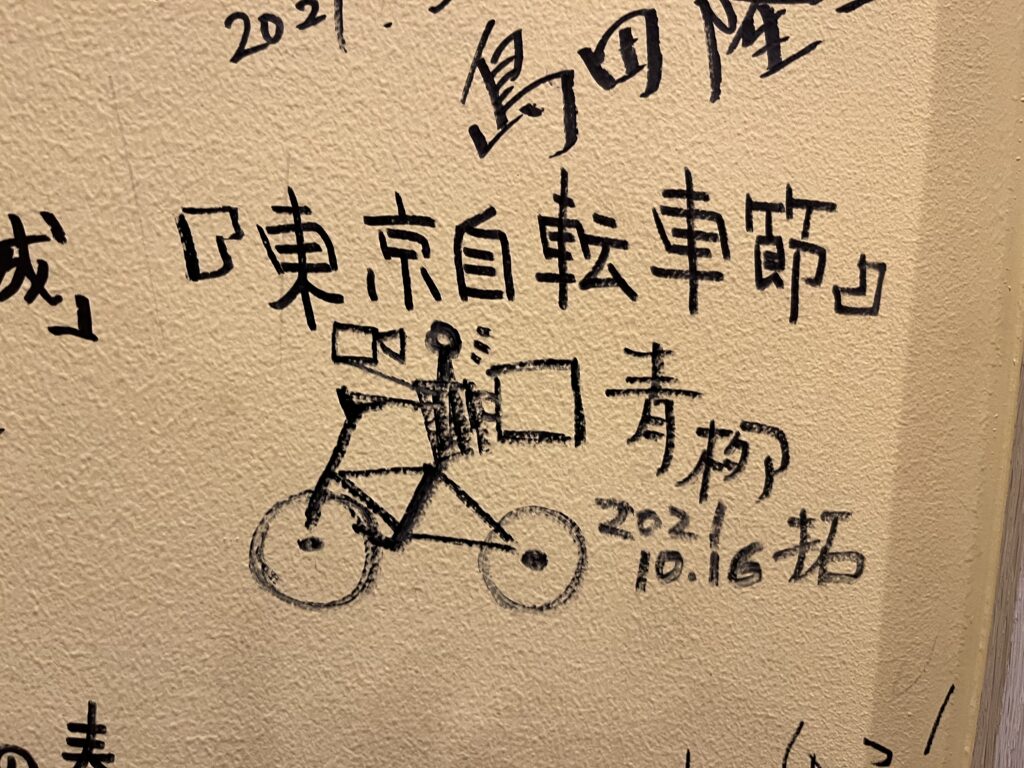

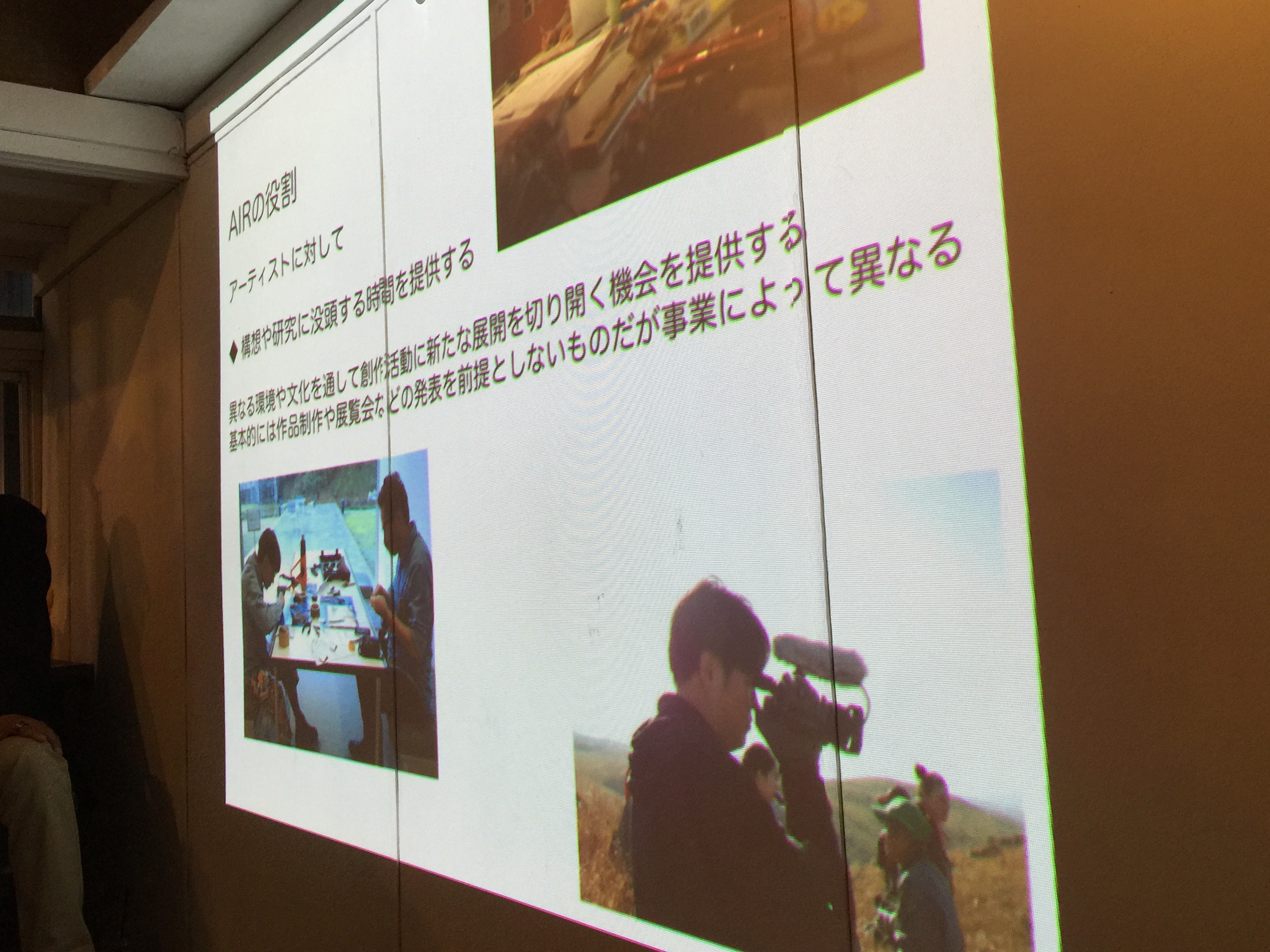

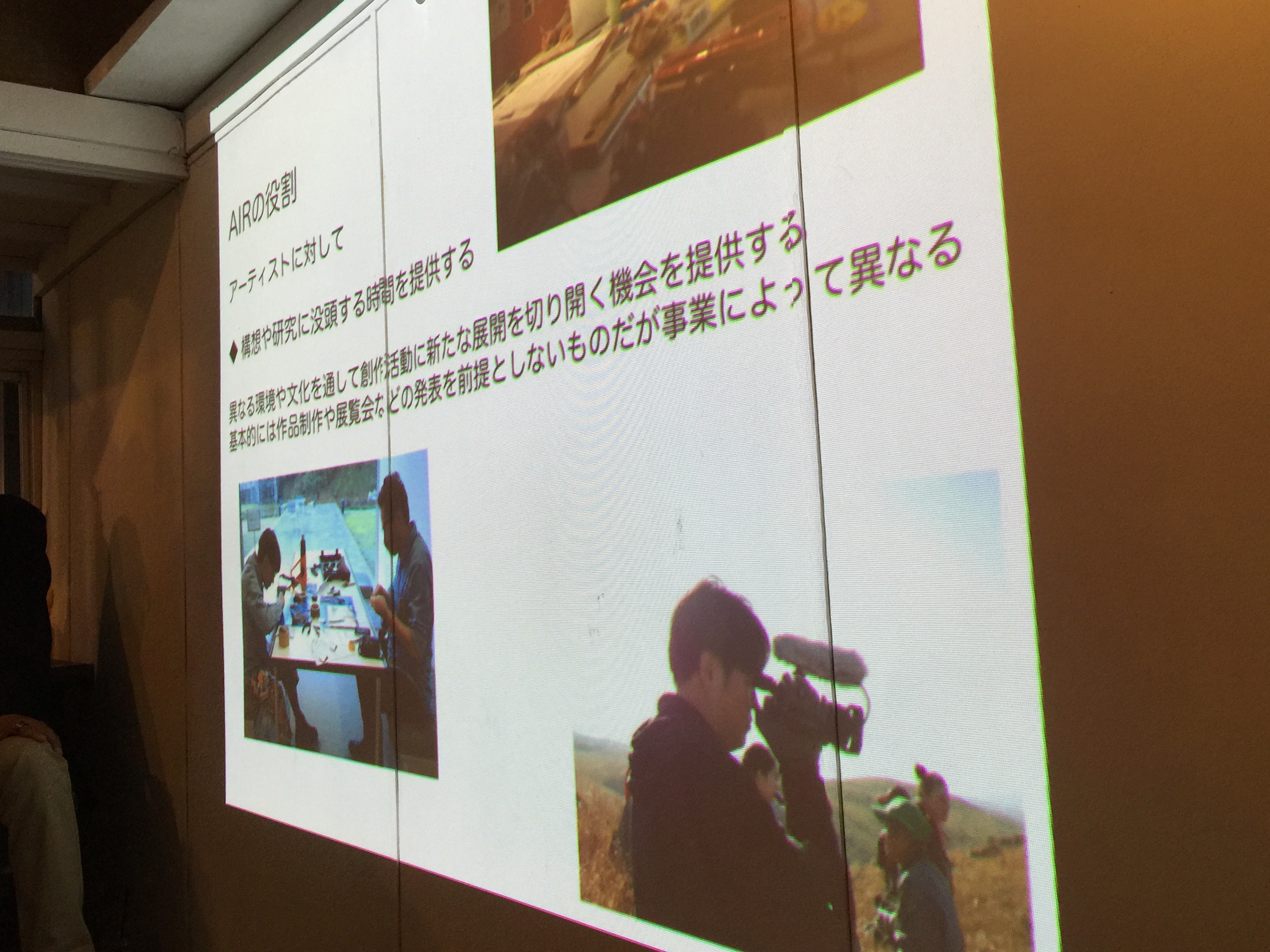

スピーカーのHarumi(中央左)芸術祭について

Tosso(中央右)AIRについて

もう一人のスピーカーMiyaken(右)

AIRの役割

AIRの課題も

約30名の参加者による緩やかな談話室でした。